Horace, Ode

I, 9

Horace, Ode I, 9

Synthèse

finale

Synthèse finale

1. Strophes I-II

Les deux premières strophes décrivent des paysages concrets et précis qui appartiennent à l'expérience du poète: le Soracte enneigé et une chambre bien chauffée. Les termes se répondent, de l'une à l'autre pour opposer deux atmosphères respectivement pénible et confortable: l'extérieur et l'intérieur, la distance et la proximité, le figé et l'actif, la neige et le feu, le blanc et le rouge (du foyer et du vin), le sauvage et le raffiné, la souffrance (des forêts qui ploient sous le poids de la neige) et le confort douillet. À l'immobilité hivernale et froide de la nature inerte succèdent l'agitation paisible et la chaleur de la chambre de Thaliarque. Parmi les oppositions, les finales de vers opposent candidum et foco (blancheur et froideur >< feu rouge et chaud); geluque…acuto et Sabina…diota, où l'on observe un chiasme des adjectifs et des substantifs (gel piquant >< vin qui réchauffe). Les finales des strophes attestent un développement des accords syntaxiques verticaux: geluque…acuto (1); quadrimum…merum + Sabina…diota (2), à quoi on ajoutera la lecture verticale deprome...o Thaliarche ; au début de la dernière strophe, on trouvera latentis…puellae + proditor…risus + intumo…angulo (3).

2. Strophe III

La troisième strophe réunit les deux thèmes de l'agitation et de l'immobilité, mais dans un rapport inverse: ici, c'est l'immobilité qui succède à l'agitation.

• La strophe garde un lien avec la deuxième: elle commence par un impératif (permitte) qui prolonge les impératifs dissolue et deprome, et qui conseille à Thaliarque de remettre "le reste aux dieux", c'est-à-dire, si l'on comprend bien le pronom cetera, tout ce qui n'est pas de la strophe II: en l'occurrence, le domaine des grandes forces extérieures telles qu'Horace les suggère dans les strophes I et III.

• Elle rejoint la première strophe dans l'évocation du mauvais temps, mais les manifestations violentes de la tempête ont remplacé la rigidité du gel hivernal. Entre temps, le ton a changé: il n'est plus simplement descriptif; il évolue vers des considérations morales qui font une place aux dieux. Horace esquisse des principes de vie: certaines choses agréables, c'est-à-dire une certaine forme de bonheur, dépendent de l'homme, le reste est le domaine des dieux.

• Enfin, les trois strophes présentent, sur le plan syntaxique, deux points communs qui les opposent aux trois autres:

1. le premier mot de chacune des trois premières strophes est un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier;

2. chaque strophe forme une unité de sens autonome, alors que, dans les trois autres, le sens déborde la strophe.

Horace nous dit que les dieux sont maîtres de la tempête, à laquelle ils peuvent instantanément mettre un terme. On s'est souvent interrogé sur le sens de ces images et on les a mises en relation avec d'autres poèmes où les vents et le calme qui leur succède sont clairement le symbole des sentiments contrastés de la consolation et de la peine: en particulier, l'épode XIII, qui présente plusieurs parallèles significatifs avec notre ode (voir aussi carm. II, 10, 5 sq; III, 29). Mais ici, précisément, ce symbolisme est loin d'être explicite et, si on ne peut pas l'exclure, rien dans le texte ne permet non plus de le confirmer. Les images de cette strophe semblent plutôt suggérer un contraste entre une grande violence et un brutal retour au calme: les termes strauere, feruido, deproeliantes sont issus du langage guerrier et la toute-puissance des dieux se manifeste dans ce qu'elle a d'immédiat et d'absolu: elle écrase les vents et impose aussitôt de rester immobiles à des arbres qui ont pourtant une très grande prise au vent, comme les cyprès et les ornes. L'impression d'anacoluthe induite par la fonction éclatée du pronom relatif souligne cette rupture, tout en marquant explicitement la part qu'y prennent les dieux: qui est sujet de strauere, mais il reste aussi le pronom qui introduit la relative, entrant ainsi en "conflit" avec les deux nominatifs sujets, cupressi et orni.

Par rapport aux deux premières strophes, la strophe III se distingue par l'imprécision des détails descriptifs, à l'exception des arbres clairement identifiés: les cupressi et les ueteres orni. Horace a quitté le niveau littéral de l'ode et il décrit un paysage résolument symbolique. Les cyprès et les ornes ne sont pas réunis ici par hasard, d'autant plus qu'Horace les évoque pour décrire l'immobilité de la nature après que les dieux ont imposé leur loi aux vents. En réalité, ces arbres sont des arbres à vocation funéraire; les cyprès sont les arbres des cimetières, et Horace les introduit plusieurs fois dans un contexte de mort (voir e.g. epod. 5, 18: "cupressos funebris"; carm., II, 14, 23 et IV, 6, 10). Quant à orni, Horace l'emploie deux fois encore dans les Odes, et chaque fois en liaison avec la mort: carm. III, 27, 58, où Europe envisage de se pendre à un orne, et II, 9, 8, où l'orne, au même titre que la glace et le vent (comme ici), sert d'image pour exprimer un deuil; l'adjectif ueteres qui lui est associé souligne cette atmosphère sombre, bientôt confirmée par l'allusion à la morosa canities qui exprime la vieillesse à la strophe V.

Le calme évoqué au dernier vers de la strophe peut être rapproché de celui qui était évoqué au dernier vers de la strophe I: constiterint. À l'absence de mouvement provoquée par le gel correspond ici l'absence de mouvement qui suit la tempête, mais le niveau d'imaginaire n'est plus le même: entretemps les dieux sont apparus et permettent de donner du sens à cette rigidité; elle n'est pas simplement descriptive, elle est la métaphore de la mort dont les dieux sont les maîtres et qu'ils peuvent imposer à tout moment aux tempêtes de la vie. La première strophe évoquait un paysage connu, précis, immédiat, expérimenté, concret, qui est le prétexte de l'ode; la troisième strophe évoque un paysage métaphorique, imprécis, suggestif d'une idée. Pour conjurer l'immobilisme de l'hiver, il y a la chambre de Thaliarque et son bien-être, qui sont le fait de l'homme. En revanche, le calme après la tempête est une forme de cessation de la vie et de ses labores, et, à ce titre, il relève des dieux, maîtres de la vie et de la mort. Il n'est peut-être pas indifférent de noter que l'ode suivante (carm. I, 10), dédiée à Mercure, s'achève par ce thème: le poète rend hommage au dieu qui introduit les âmes "au séjour bienheureux de la mort".

Les trois premières strophes constituent donc une cohérence thématique distribuée en chiasme: immobilisme concret de l'hiver (I) >< agitation concrète de la chambre (II) // agitation métaphorique de la tempête (III) >< immobilité métaphorique des arbres (III), immobilisme et agitation étant respectivement les images de la mort et de la vie.

3. Strophe IV

Une nouvelle idée est introduite dans la strophe IV, qui reprend toute notre vision des trois premières. Cette nouvelle idée est celle du temps: "ne cherche pas à connaître ce que sera demain, profite du présent", et l'important début de la strophe 5: donec uirenti canities abest/ morosa. L'idée fondamentale de l'ode est ici clairement exprimée en son centre: il faut profiter de chaque jour qui passe et, surtout, de sa jeunesse. Horace nous invite à revoir à la lumière de ce thème du temps les images spatiales des premières strophes. L'hiver et la tempête sont des métaphores de la mort et du temps qui passe, et sont le domaine des dieux: l'homme ne doit donc pas s'en occuper. On retrouvera cette idée dans l'ode à Leuconoé (I, 11). Si l'on relit le début de l'ode à la lumière de cette idée, on ne peut manquer de rapprocher canities du v. 17 et candidum du vers 1: la blancheur de la neige annonçait la blancheur de la vieillesse. Par ailleurs, la fin de la strophe oppose l'agitation des danses à l'immobilisme qui concluait les strophes I et III, et transpose à l'extérieur le mouvement de la chambre de Thaliarque dans la strophe II. Alors que, dans la strophe III, les cyprès et les ornes étaient une métaphore de la mort, dans la strophe IV, les danses et les amours sont une métaphore de la résistance au temps qui passe: les binômes nec cupressi … nec ueteres orni (v. 11-12) >< nec dulcis amores… neque choreas (v. 15-16) s'opposent en fin de vers.

4. Strophes V-VI

La fin de l'ode nous ramène au concret et à l'espace, après que le poème était allé du concret à l'abstrait et au temps. Certes, le temps n'est pas complètement absent de ces strophes: sub noctem, composita hora; mais c'est un temps concret, ponctuel, défini, à l'inverse de l'indéfini futurum cras; c'est le temps que l'homme maîtrise et qu'il fixe lui-même, le temps du rendez-vous amoureux, à la tombée de la nuit, le temps apprivoisé de l'amour, et dans lequel l'homme réalise, en définitive, concrètement le nunc répété en anaphore aux v. 18 et 21; c'est le temps que l'homme peut arrêter dans les espaces concrets de son bonheur; c'est le temps pendant lequel l'homme peut et doit être actif, car sur la plus longue durée il est menacé par la mort: les quatre syllabes de repetantur (v. 20) s'opposent, au même endroit du vers, aux quatre syllabes d'agitantur (v. 12): certes deux formes passives, mais pour exprimer respectivement au subjonctif de souhait un sentiment de vie, qui conclut les nombreux impératifs du poème, et à l'indicatif l'immobilité de la mort.

L'image des derniers vers est très précise et très légère. Comme il avait conseillé à Thaliarque de dissiper le froid par le vin et le feu, pareillement Horace l'invite ici à prévenir la menace de la vieillesse en profitant de sa jeunesse dans les plaisirs de l'amour, réunissant ainsi les deux éléments qui sont pour lui, avec la poésie, les composantes essentielles du bonheur: le vin et l'amour (voir carm. I, 32, 9: Liberum et Musas Veneremque). L'adjectif gratus qui introduit le v. 22 s'oppose à morosa qui introduisait le v. 18: le charme de la jeune fille et donc l'agrément de l'amour s'opposent à la tristesse de la vieillesse.

Pour exprimer ce conseil, Horace recourt à nouveau à des images suggestives et ciselées. En particulier, dans le premier vers de la dernière strophe, le poète concentre les déterminants des trois noms de fonction différente, qui apparaissent seulement au deuxième vers (latentis > puellae; proditor > risus; intumo > angulo). Le premier vers suggère une cachette profonde et quelque chose d'indéfini qui trahit ce qui y est caché: mystère et inconnu, que vient corriger le premier mot du vers suivant gratus en même temps que le rire qui jaillit soudainement de l'ombre. Après l'ouïe, la vue d'un bras ou d'un doigt auquel l'amoureux ravit un bracelet ou un anneau. Si l'on relit alors l'ensemble de la phrase qui commence avec nunc au v. 18, on observe un rétrécissement progressif et très précis des espaces où s'exerce l'amour. Au vaste Champ de Mars succèdent les places publiques, puis le recoin d'une de ces places et enfin, le rire, puis le doigt puis l'anneau de celle qui s'y cache, l'idée de cachette étant particulièrement développée et suggérée, en écho à l'endroit resserré de la chambre de Thaliarque.

De plus, au-delà du détail très concret de la dernière image, on ne peut s'empêcher de voir des points communs entre cette dernière strophe et la deuxième. De deprome (7) à dereptum (23), on retrouve l'idée de quelque chose que l'on ravit, que l'on retire, comme un trésor secret que l'on met au jour: le vin et l'amphore, le bracelet ou l'anneau. Par ailleurs, dans les deux strophes, c'est le même monde: un univers étroit, de luxe modéré, un univers fermé et rétréci, protégé des assauts de l'extérieur et des grands espaces. La progression interne des deux strophes peut également être comparée: l'une et l'autre évoluent vers un ravissement exprimé au troisième vers avant d'évoquer l'objet de ce ravissement: le vin et le bijou, certes désigné dans pignus au v. 23, mais qui ne prend tout son sens que dans la délicate image du dernier vers; car, plus encore que le bijou, c'est évidemment ce doigt mollement résistant qui intéresse l'amoureux, sans compter que ce ravissement est lui-même investi d’une valeur proleptique : si on débouche une bouteille de vin, ce n’est, bien sûr, pas seulement pour le plaisir de la déboucher et de regarder l’étiquette, mais pour en servir le contenu et le boire ; si le jeune homme ravit le bijou de la jeune fille, ce n’est pas pour le plaisir de commettre un larcin futile, mais dans l’espoir d’un jeu et d’un plaisir amoureux plus intenses. Enfin, l'ordre des mots en lecture verticale des deux derniers vers des strophes I (v. 3-4) et II (v. 7-8) annonce celui des deux premiers vers de la strophe VI (v. 21-22).

Conclusion

On pourrait résumer les idées de cette ode de la manière suivante. Le bonheur s'obtient en se protégeant contre les agressions extérieures, en se barricadant de l'extérieur dans un milieu clos, une sorte d'abri, où l'homme peut faire ce qui dépend de lui: boire et aimer. Ce bonheur a pour caractéristique essentielle de nous mettre hors du temps autour de deux objets qui le symbolisent concrètement: le vin nous met à l'abri de l'hiver et l'anneau nous met à l'abri de la vieillesse.

Une fois encore, le poème est organisé de façon concentrique. Il s'ouvre et se ferme sur des images concrètes, dont le rôle est de conduire à l'idée: le tableau de l'hiver part du réel et suscite l'idée abstraite; le tableau final, en partant de l'idée, la concrétise. Cette idée à laquelle les deux tableaux concourent est celle d'un bonheur que l'on ravit, en se protégeant contre les atteintes du temps, décrit sous une forme spatiale dans les attaques de l'hiver que vit actuellement Horace et de la tempête, métaphore usuelle du temps qui se termine sur le calme de la mort.

L'idée centrale est exprimée dans les strophes III et IV: la tempête (III) est la métaphore du temps qui passe (IV), et cela, il faut le laisser aux dieux, car ils en sont les maîtres comme ils sont les maîtres de la vie et de la mort. Autour de l'idée centrale abstraite, les images, aux extrêmes, se répondent, bouclant ainsi la composition circulaire de l'ode. On ne s'étonnera plus, dès lors, que, dans ce poème composé de 24 vers, le vers 13, celui qui commence la deuxième partie du poème en donne la moralité: quid sit futurum cras fuge quaerere. Le premier versant disait: "laisse au lointain Soracte le poids de sa neige, toi, tu as un bon feu et du bon vin"; le second versant transpose: "laisse la gronderie aux vieillards et profite de l'amour pendant que tu es jeune": la marque du temps présent traverse tout ce versant dans l'anaphore de nunc et (v. 18, 21) opposé à cras (v. 13).

Cette composition concentrique permet de dépasser les contradictions apparentes du poème et de les expliquer en termes de structures symboliques. Certes, le Soracte enneigé et les ébats amoureux sur les places publiques appartiennent à des univers très différents, mais le poète veut opposer aux deux extrémités de l'ode un monde froid, arrêté, immense, inerte, qui est le symbole de la mort et qui relève du monde des dieux, et l'espace étroit d'un coin de rue agité par le rire d'une jeune fille, qui est le symbole du temps présent et qui relève du monde des hommes. De même, les strophes II et V décrivent des lieux qui se répondent: à l'intérieur ou à l'extérieur, la chambre de Thaliarque et les places de la ville sont des espaces aux connotations agréables. En même temps, les strophes I et V présentent le même thème négatif de la "blancheur", les strophes II et VI le même thème positif du "ravissement".

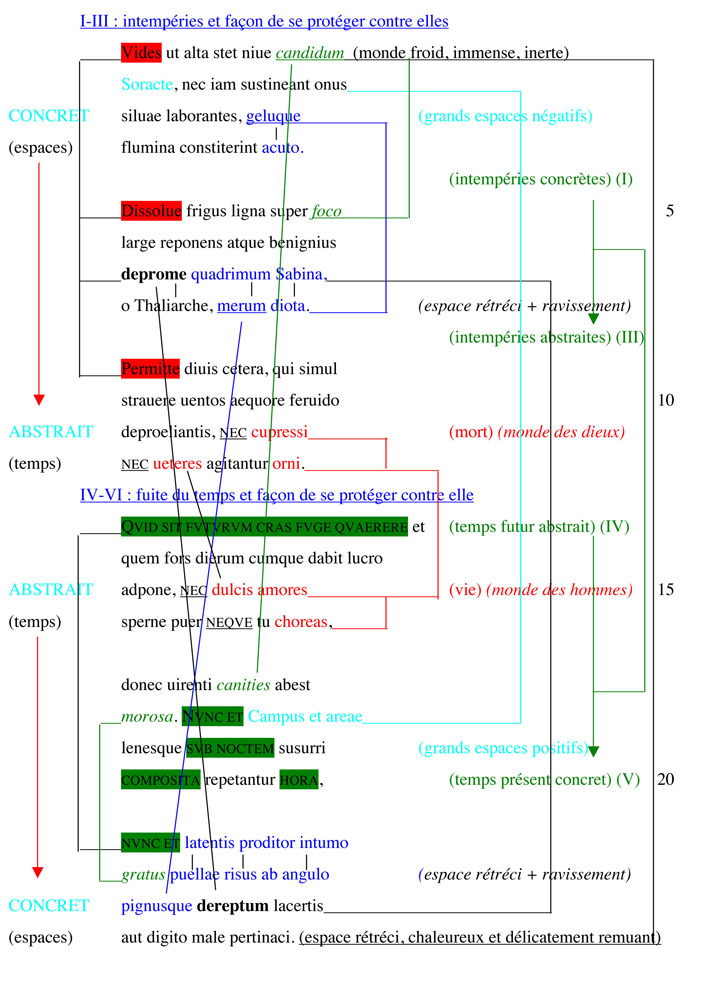

Schéma de la structure

|

Responsable

académique :

Paul-Augustin Deproost Analyse : Jean Schumacher (†) Design & réalisation inf. : Boris Maroutaeff Dernière

mise à jour : 5

novembre 2020 |